导语:廖国娟博士,江湖上有“基因女侠”的诨号,同事们习惯称其为Amy。Amy的两次创业经历都与基因有关。刚过去的五四青年节,Amy来到新生巢,与一群来自清北等高校的博士生及多个Biotech创始人团队分享了她对于领导力、团队搭建、企业文化建设等方面的心得。

Amy在科学家创业工作坊做分享

个头不显的Amy,自带学院风,人前一站,书卷气扑面而来。古人说“水深流去远,贵人话语迟。”她讲PPT,慢条斯理地在中英两种语言中切换,不知不觉就掌控了全场节奏。从两个人的初创公司到实验室遍布欧美亚洲、团队过千人的企业,大概也是靠这种波澜不惊的理性气质,被她水到渠成地做了下来。

有这样一种观点:如果说“基因”是生物演化的基本信息单位,那么,文化演化则是基于“迷因”的复制,而成功者所携带的“迷因”信息,无疑最容易在人群中复制和流通。但科学家创业工作坊的分享,并非为了简单复刻成功者的“迷因”,更多是提供一些思路、自由度与可能性。人类用怀疑与思考,构筑了心灵的免疫系统,也最终促成“迷因”的变异与演化,这是我们所乐见其成的。

科学家创业工作坊现场实拍

在Amy的分享现场,有从土木工程跨界到分子动力学的博士后,有从史学研究的故纸堆中探身参与Biotech创业的学者,创业的方法论在这里说重要也不重要,更要紧是一群志趣相投的探索者和追梦人,彼此灵感启发、养分汲取,甚至是直白而激烈地思想交锋。

在面对面交流环节,跨界而来的历史学家坦率对Amy讲,“职业使然,我不太信任落在文本上的东西,你提炼的企业文化看起来很好,可是能落地么?”Amy不起波澜,面色不改,从容地从选人原则、入职培训,岗位交流、团队建设,到离职同事的反馈,给出了环环相扣,逻辑自洽的证据链。

聪明人勇敢做自己认为正确的事情,将结果交托出去。

Amy的PPT全是干货,在线下交流的过程中,更多观点和不为人知的细节被带了出来。基于当天的分享,我们总结形成了以下文字,受限于篇幅,难免挂一漏万,请读者海涵。

工作坊版本的AMY创业故事

网上能搜到一些Amy的创业故事,但毕竟隔了一手,不如亲耳听到的新鲜生动。再者,从生物构造角度,记忆碎片会随时间的推移而移动,从大脑皮层的一部分迁徙到另一部分,当人们在不同时间回忆同一件事情时,讲述的角度和细节难免会有所变化。如今,Amy正处于二次创业的初期阶段,回顾这两次创业历程,她选择了“痛点”这个感受最深的切人点。

Amy的求学轨迹清晰而坚定,从南开到清华到纽约石溪再到哥大,几经辗转但从未离开生命科学领域。90年代,人类基因组计划进行的如火如荼,当时专注于微管研究的Amy,虽然所学并非基因,但研究工作中涉及基因测序需求。作为客户的她体验感糟透了,样本送出去,永远不知何时能拿到结果。

“这都不是一个需要genius才能做的预测,痛点摆在那,需求如此显而易见。”

同在哥大的清华老同学孙中平也看到这个机会,并相中Amy的能力与人品,便来找她商量创业。这与Amy一拍即合,她不喜欢一眼望到头的职业生涯,创业的不确定性对她来说更有意思。俩人也考虑过失败的后果,没啥后果,大不了去找份工作。

天时地利加上人和—一位看好他们的天使投资人及时出现,给其创业公司GENEWIZ投了一笔15万美金的启动资金。“第二年我们就用双倍的价格做了回购,后来就一直没有投资人,也就感受不到退出的压力。” Amy说。

公司发展如此顺利,一个主要原因是大部分竞争对手是院校或公司内的中心实验室。“它们手捧铁饭碗,缺乏基本的服务意识。那时候我们增长挺容易的,往外贴一些海报,客户哗哗就来了。在Sanger 测序领域基本打败了所有的竞争对手,英国的业务就是从以前的竞争对手那里拿到的。通过对Primary Constraint的判断来增强竞争力,再加上公司所有人都在想着怎么能为客户做得更好,日积月累,宽阔的护城河就构筑出来了。”

到2018年的时候,GENEWIZ已经是一家在全球5个国家拥有十几个实验室和运营基地,几十万客户的基因组技术服务领域的头部企业。

“虽然一直以来并没有变成上市公司的迫切愿望,但也不能老这样下去,还是要有流通性。上市可以起到两个主要作用,一个是融资,一个是有退出机制。正好这时有一家上市公司Brooks来谈并购,可以达到上市同样的目的,又兼具战略互补的价值,Why not?”于是,Amy第一次创业生涯以企业被成功并购而画上了句点。

此后,Amy在Brooks公司以职业经理人身份继续负责基因组技术服务业务。在给基因治疗公司提供服务的过程中,Amy发现,在过去十几年的时间里,DNA、 RNA、基因剪辑技术都得到突飞猛进的发展,但基因递送系统一直存在相当多的挑战,也因此影响了药物研发的进展。一旦有机会接触到这方面的技术,Amy便坚信,这是一个值得再创业的赛道。

于是,Amy再度出发,在2022年创建了Couragene,一家致力于打造基因及其他生物大分子的递送平台及相关治疗产品的公司。她希望通过平台推动技术进步,治愈更多在过去没有办法治疗的疾病,给患者带来福音的同时,实现更大的人生价值。

这一次,Couragene如信使般,破浪前行。

Amy说,金唯智企业文化里有一句“Say what you do ,do what you say.”也是我一贯的行事准则。

吉人之辞寡,君子之信诺。也许这就是Amy在商海中攻城略地、纵横捭阖的通行证之一。

“好学”大概能算一个特点

“Amy,我觉得你的特点是很聪明。”

“这还用说吗?我心想,这算什么特征?而我有什么特征?想来想去,给自己找一个特征的话,那就是好学。”

金唯智的一次团建活动让Amy意识到“好学”是自己的底色。她给青年的学习建议,首先是要喜欢学,如果能够在学习中收获幸福感,那就随时都是方式,随时都有方法。

可能因为Amy自己读过的书,做过的实验都不在少。所以,相较于格物致知、开卷有益,她倒更珍惜与人沟通学习的机会,视之为最高效的学习方式。碰到眼界、格局、见识某方面比自己更高一筹的厉害角色,她的建议是,不要轻易错过,努力与其沟通,建立联系。

创业之初身兼多职,难免会跟陌生领域的人打交道,露怯出丑怎么办?Amy说没有关系,脸皮放厚一点。“知之为知之,不知为不知”,好学是读书人的底气,迎难而上,可以快速地成长起来。

她给出的另外两种高效学习方式,分别是Reading和Teaching。Reading,要避免碎片化阅读,而且一定要思考;Teaching是更高层次的学习,在教的过程中知道自己哪些不会,最终达到知识的融会贯通。

创业四阶段论

源于自身经验与观察,Amy将创业划分为四个阶段:Individual contributor(个人贡献者)、Command and control(指挥与控制)、Connect and collaborate(连接与协作)、Self evolving(自进化)。

Individual contributor,这一起步阶段的特点是,创业者身兼多职,凡事要亲力亲为,产品经理、市场营销、后台运营……各种光鲜不光鲜的帽子都得戴,不见得所有事情都会做,于是领导者的学习能力和执行能力就显得至关重要。

Command and control阶段,像是带点魔咒的瓶颈期,很多创业公司一直困在这个阶段出不来。Amy认为这个阶段的关键在于管理:定制度,规范化,采取清晰的激励机制来管理好团队,人人各司其位,组织决策清晰。

到了Connect and collaborate阶段,公司开始形成矩阵型结构,每个部门都有相互依存的关系,进入一个成长的模式。这个阶段,Amy认为领导力比管理能力更重要,doing the right thing比doing the things right更重要。

这一阶段还有个明显的特点,就是冲突多起来。在Amy看来,冲突基本是革新,是创新,是成长的的源泉。她的心态是不怕冲突,不避免冲突,有效解决冲突。一旦冲突解决了,组织大概率又往上提升了。

Self evolving,Amy承认是一个比较理想化的阶段,也是大部分公司难以企及的高度。这个阶段,组织开始自我净化,自我造血,自我壮大提升,不需要CEO太多的管理,大家互相制约,互相进步。这种状态对创始人的要求非常高,他可能要有一定的人格魅力,足以拨动人们的心弦,一起追求共同的梦想,在不断创新的过程中,组织中的每个人都变得更强更好。

Amy说,这一点很难,但你要是看到这样的创始人,是一眼能认出来的。这也是我们创业者的一个目标。

两点决策及动态三角理论等

工作坊提问和面对面交流环节

Q:Individual contributor阶段如何打造高管团队?

A:坦言的话,我的个人经验不见得匹配现在的创业模式,也不见得能复制。当时两个人白手起家,没法高薪外聘高管。公司很多下一级VP和部门负责人都是科研出身,没有工作经验,跟着公司一起成长,然后从内部提拔出来。但是像财务,IT等领域的专业人才那就没有办法了。幸而,创业之初,这方面的需求也不太迫切。当公司成长到一定阶段后,就可以从市场上吸引到这方面的人才。

Q:基于什么标准来选队友?

A:首先是价值观相同,道不同不相为谋。价值观不一样会产生大量内耗,而且我也亲身体验过由此引发的惨痛的教训。选人不能短视,不要认为这个人行业经验多,就非他不可,首先要先看三观。其次是能力互补。

Q:Command and control阶段明知要放手,但实在不放心交给底下人。

A:如果创业者什么都要自己做决定,很大程度上会影响公司发展,一个人的时间精力是有限的。要迈出这一步,肯定会吃一些苦头,成长不会马上发生,要给团队提供锻炼的机会。从技巧上来讲,领导者可以有采取一些长时性的策略,逐步逐步地放手。要有这个觉知,不然老觉得自己最强,自己最好,别人我都不放心,那就沦落成一个包工头。

Q:公司创办前期,又要做科研、产品、融资、运营和管理,在初期市场没有打开前,该如何做平衡?

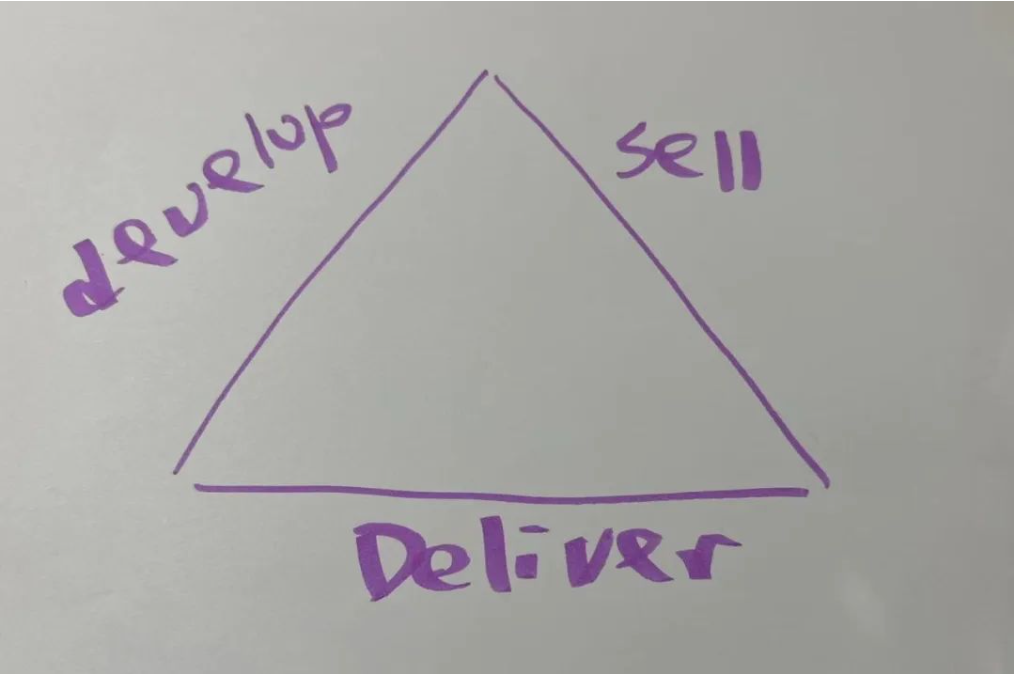

A:这是一个动态的过程,可以并行。我们有一个帮助决策的三角形,左边是“ develop”,产品和研发;右边是“sell”,市场营销;底边是“deliver”,交货、运营。做决策之前,看三边中的哪一边是Primary constraint(主要约束),判断哪一边当前最需要处理的。我们一般会把Primary constraint放在销售这边,因为销售是可以控制的,如果订单做不完就踩刹车,去雇人,买仪器,扩大产能,我们不想卖的比产能多,影响口碑,要满足对客户的承诺。如果东西特别好,产能也非常大,那么该加销售就加销售。具体重心放在运营,销售或研发中的哪一边,取决于公司当时处于什么状态。

Amy手绘的辅助决策三角形

Q:公司聪明人太多,集体决策时意见只能取其一,总是很为难。

A:我觉得大部分情况不需要这么多人决策。角色和职责清晰的话,就没有那么多人的意见要去平衡。如果不是我的责任,我只能提参考意见,别人做了决定要很释然,要照着做,不要耿耿于怀。只有发生难以调和的意见分歧时,才让CEO做决定。

业务部门负责决策的leader,要兼顾三角形的三边,想着怎么调动与此有关的所有人。例如销售,不可能每个部门都有自己的销售团队,一款产品卖的好,自然销售会优先选择它,产品部门也会因此积极去打磨产品,提升产品竞争力。

Q:做事情,如何选择最KEY的那一个?

A:这涉及做什么事,怎么做,做决定的准则。我会从两方面来考量,第一点,做这件事对我自己是否有成长,有提高,可以学到东西。第二点,做这件事对其他人是否有好的影响。在组织层面也是一样,如果对公司能力提升有好处,对社会有好处,那就可以做。清华校训中的“厚德载物”,还有同样古老的“独善其身”,“兼善天下”等句子,表达的都是同等意思。如果一件事自利利他,既成就自己,也成就他人,那就不用担心做不好,就可以勇往直前地做。